В статье рассмотрим норму КЩС крови.

Анализ кислотно-щелочного состояния крови и ее газов имеет немаловажное значение в диагностике заболеваний в хирургии, анестезиологии и реаниматологии, а также играет не менее важную роль при лечении. В каждой современной лаборатории находится специальный крови. Если вы хотите контролировать основные показатели в крови, данные о них позволяет получить электролитный анализатор.

Любые изменения в кислотно-щелочном состоянии крови свидетельствуют о развитии определенного патологического процесса. Исследования газового состава крови применяется, как правило, при подозрении на наличие у человека респираторных заболеваний или при нарушениях метаболических процессов. Результаты повторных исследований позволяют отследить динамику и оценить эффективность назначенного лечения.

Но для этого нужно знать норму КЩС.

Что показывает данное исследование?

Кровь – одна из основных субстанций человеческого организма. Она постоянно циркулирует по нему, снабжая кислородом все ткани и клетки. Помимо этого, она принимает непосредственное участие в выведении из организма токсинов и вредных соединений. Обновление крови – это также непрерывный процесс. Важно понимать, что исследование крови на КЩС – это такой анализ, на основании результатов которого специалист может оценить работе организма в целом.

Самым клинически значимым показателем является уровень рН. Данная величина должна быть стабильной. При ее отклонениях в меньшую или большую сторону специалист может заподозрить нарушения в процессах, которые отвечают за формирование подобного показателя.

Норма КЩС у взрослых отличается от такого показателя у детей.

При нарушении кислотно-щелочного равновесия у человека наблюдается очень быстрое старение. Наряду с этим происходит существенное ослабление защитных барьеров организма, вследствие чего развиваются разнообразные заболевания. При несвоевременной терапии могут возникать серьезные патологии, которые зачастую не поддаются лечению.

Показатели

Помимо рН, главными показателями КЩС крови считаются:

- рСО2 – эта величина характеризует парциальное напряжение углекислого газа в крови. Определяется она в условиях отсутствия доступа воздуха. На основании такого показателя можно говорить о степени функционирования дыхательных органов.

- РаО2 – величина, которая характеризует парциальное давление кислорода, который присутствует в газовой среде, уравновешенной с кровью.

- РАО2 – который присутствует в альвеолярном воздухе.

- ТСО2 – показатель, который характеризует общий уровень углекислого газа, то есть все его формы и состояния.

- АВ – является показателем истинного бикарбоната. Отклонение данной величины в ту или иную сторону наблюдается при дыхательных нарушениях.

- SB – показатель стандартного бикарбоната. Позволяет оценить тяжесть нарушений в процессах метаболизма.

- ВЕ – показатель избытка или дефицита некарбоновых кислот. Данная величина показывает тот объем сильного основания, который необходим для нормализации показателей рН.

- ВЕ-ecf – величина избытка или дефицита оснований, которая рассчитана для внеклеточной жидкости.

- ВВ – является суммарным показателем ионов бикарбоната и анионов белков.

- СаО2 – уровень кислородной емкости крови.

- CtO2 – значение, отражающее фактическое содержание кислорода в составе крови.

- DA-аО2 – величина, на основании которой можно оценить диффузионную способность легких и объем шунтового кровотока.

- SpO2 – показатель, который характеризует отношение общей и оксигенированной фракций гемоглобина.

При подозрении на возникновение тех или иных патологических процессов в организме врач назначает лабораторный анализ на исследование кислотно-щелочного баланса.

Показания для назначения исследования

К доктору необходимо обращаться при появлении определенных тревожных симптомов, которые указывают на нарушение функционирования органов пищеварительной системы, печени, почек и легких, а также при частых состояниях обострения имеющихся заболеваний хронического характера. Особенно, если при этом у человека наблюдается быстрое старение, что внешне проявляется в виде появления ранних морщин, дряблости кожи, это свидетельствует об отклонениях показателей от нормы КЩС крови.

Цели проведения анализа

Исследование газового состава назначается в следующих целях:

- Обнаружение разнообразных патологий на самых ранних стадиях их развития.

- Оценка эффективности ранее установленной терапевтической схемы.

При оценке результатов исследования специалист также может судить об общем состояния организма пациента.

Подготовка к проведению исследования

При назначении анализа КЩС специалист объясняет больному некоторые правила, которым необходимо следовать перед сдачей биологического материала. Врач обязан проинформировать пациента, что при проведении данного анализа в большинстве случаев производится пунктирование артерии. Больной должен быть готов к появлению у него дискомфортных или болезненных ощущений в участке прокола кровеносного сосуда. Перед забором биоматериала пациенту рекомендуют отдохнуть в течение 30 минут. Стабильное физическое состояние является залогом получения максимально информативных результатов, особенно это касается людей, страдающих от тяжелой дыхательной недостаточности. Коррекция рациона и режима питания перед проведением исследования не требуется.

Правила забора биоматериала

Для изучения кислотно-щелочного баланса необходима кровь:

- Венозная. Нормы КЩС венозной крови Ph 7,26-7,36.

- Лимфа — 7,35-7,40.

- Артериальная. Нормы КЩС артериальной крови Ph 7,35-7,45.

- Межклеточная жидкость — 7,26-7,38.

- Капиллярная. Нормы КЩС капиллярной крови Ph 7,35-7,44.

- Внутрисуставная жидкость — 7,3.

Артериальная кровь – самый подходящий биологический материал для исследования газового состава. Это объясняется тем, что ее изучение позволяет в полной мере оценить степень функционирования органов дыхательной системы.

Виды получения:

- Пункция лучевой артерии. Данная методика считается наиболее простой. После ее осуществления вероятность образования гематомы составляет менее 2%. Прокол лучевой артерии нельзя проводить при выраженном атеросклерозе в данном участке, а также при получении отрицательной пробы Аллена. Последняя делается следующим образом: больному необходимо сжимать и разжимать кисть несколько раз до побледнения ее кожного покрова, после чего сосуд пережимают. Если нормальный цвет кожи восстанавливается меньше чем за 5 секунд, это можно считать нормой. Более длительный процесс восстановления оттенка свидетельствует о нарушениях кровотока.

- Пункция бедренной артерии. Недостатками данной методики является высокий риск потери крови, возникновения тромбоза, окклюзии кровеносного сосуда, ишемии руки, различных осложнений инфекционной природы. Взятие биоматериала не осуществляется при наличии сосудистого протеза в данном участке, приеме антикоагулянтов, при аневризмах и тромбозе локального характера. Сложность этого способа проведения исследования заключается в том, что с первой попытки не всегда удается произвести пункцию артерии.

Уровень углекислого газа, который является конечным продуктом метаболических процессов в тканях, в составе венозной крови несколько выше, чем в артериальной. При этом объем кислорода, наоборот, ниже. Если провести исследование КЩС венозной крови, предоставляется возможность оценить показатели системного метаболизма. Взятие биологического материала крайне редко производится из периферических сосудов, поскольку результат такого исследования не считается клинически значимым.

В большинстве случаев осуществляется такой анализ посредством прокола легочной артерии. При заборе крови, если он производится из сосуда конечности, жгут, как правило, не накладывается. Это обусловлено тем, что на фоне изменения локального кровообращения результаты исследования существенно искажаются и становятся неинформативными. Если взятие биоматериала осуществляется посредством катетера, установленного в центральную вену, специалист должен избегать канала, с помощью которого вводятся глюкоза и электролиты. КЩС крови в данном случае также можно будет считать неинформативным из-за ложно повышенных показателей.

По газовому содержанию капиллярная соединительная жидкая ткань близка к артериальной. Однако ее исследование клиницисты считают наименее информативным. Забор капиллярной крови осуществляется, как правило, в тех случаях, когда необходимо оценить главные показатели кислотно-щелочного баланса крови у новорожденных малышей.

Итак, какова норма КЩС?

Интерпретация результатов

Норма КЩС крови интересует многих. Первым делом специалисты анализируют уровень рН. Это объясняется тем, что данная величина является основной среди всех клинически значимых. Расшифровка нормы КЩС крови у взрослых занимаются такие врачи как гематолог и терапевт. Нормальным результатом считается, если данный показатель находится в пределах 7,37-7,44. При незначительном отклонении в меньшую или большую сторону принято говорить об определенных нарушениях в функционировании организма. Если же такой показатель значительно повышается или снижается, у человека, как правило, наступает летальный исход.

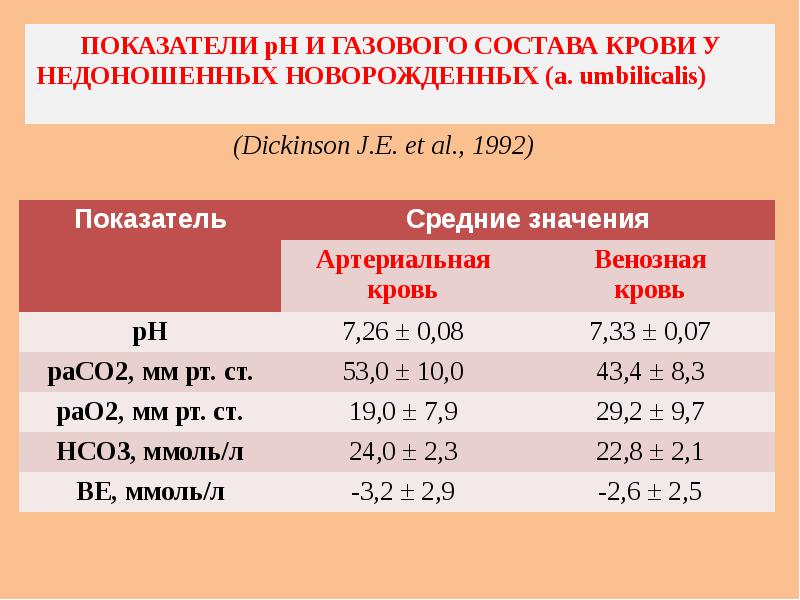

У детей интерпретацией КЩС крови занимаются педиатр и гематолог. Результатом нормы для малышей являются значения от 7,30 до 7,37.

Нормы КЩС у новорожденных представлены в таблице.

Кроме того, диагностически важными показателями являются:

- Парциальное напряжение углекислого газа. При этом чаще всего осуществляется взятие артериальной крови. Нормой КЩС для детей может считаться от 27 до 39 мм рт. ст., для женщин – от 31 до 44 мм рт. ст., для мужчин – от 34 до 49 мм рт. ст. Если же биологическим материалом выступала венозная кровь, такие показатели будут выше на 5-6 единиц, что не является отклонением.

- Стандартные бикарбонаты. Нормой КЩС для цельной артериальной крови является – от 17 до 24 ммоль/л, венозной плазмы – от 21 до 30 ммоль/л. При понижении данных показателей принято говорить о развитии ацидоза, при повышении – алкалоза.

Теперь понятно, что такое КЩС. Значение нормы описаны выше.

Факторы, оказывающие негативное влияние на КЩС

Если в процессе интерпретации исследования крови на КЩС специалист обнаруживает определенные отклонения, он обязан уточнить, сдавал ли пациент биологический материал в спокойном состоянии, а также определить, какие еще факторы могли стать причиной искажения результатов.

Негативное воздействие на основные показатели данного исследования могут оказывать:

- несбалансированный рацион питания, чрезмерное употребление фастфуда;

- проживание в районах с неблагополучными экологическими условиями;

- частое употребление алкогольных напитков;

- длительное состояние стресса;

- курение;

- неправильный режим дня.

При наличии подобных факторов специалист может назначить повторное проведение исследования и КЩС крови у детей и взрослых.

Определение кислотно-щелочного состояния самостоятельно

Крайне важно понимать, что информативность исследования в условиях специализированной лаборатории максимально высокая. Оно проводится с помощью современных автоматизированных анализаторов газов крови, электролитов, глюкозы и КЩС. Если же по определенным причинам больному необходимо часто сдавать биологический материал, он может приобрести специальное устройство и с его помощью регулярно оценивать показатели рН.

Принцип функционирования данного прибора заключается в следующем: в устройстве имеется два электрода, которые помещаются в каплю крови. При этом возникает электродвижущая сила. После анализа рН-метр (в течение одной минуты) прибор выдает точные результаты. Подобное устройство может быть цифровым или аналоговым. Аналоговые модели считают устаревшими, поэтому они крайне редко применяются пациентами на практике. Цифровые же рН-метры являются наиболее современными устройствами, имеющие удобный интерфейс, встроенную память и систему подсказок, благодаря чему нет необходимости каждый раз фиксировать результаты исследования на бумажных носителях.

В аптеках и магазинах, занимающихся продажей медицинского оборудования, можно приобрести портативные и стационарные приборы. Таким образом, человек может установить рН-метр у себя дома. Существуют мобильные варианты данного устройства.

Расшифровку нормы КЩС крови провести несложно.

Алкалоз и ацидоз

О таких состояниях принято говорить в случаях, когда при расшифровке КЩС врач обнаруживает отклонения. Алкалоз – это заболевание, которое характеризуется повышением уровней основных показателей. Данное состояние приводит к следующим последствиям:

- нарушению процессов переваривания пищи;

- дефициту минеральных веществ;

- поступлению в кровь большого объема токсичных соединений.

Со временем данный патологический процесс начинает прогрессировать. Отсутствие лечения приводит к патологиям органов пищеварительного тракта, тяжелым аллергическим реакциям, дерматологическим проблемам. Кроме того, если у человека имеются хронические болезни, на фоне алкалоза они начинают стремительно осложняться. Причинами повышения рН при этом являются:

- сбои в работе сердца и сосудов;

- длительные стрессовые ситуации;

- заболевания, при которых наблюдаются частые эпизоды рвоты;

- избыточный вес;

- несбалансированное питание.

Если во время исследования КЩС выявлено отклонение показателей в меньшую сторону, это свидетельствует об ацидозе. Данное состояние считается очень опасным для жизни, и эта угроза состоит в том, что на начальных стадиях болезнь не сопровождается тревожными симптомами. По мере прогрессирования возникают следующие явления:

- повышение сахара крови;

- эпизоды нехватки воздуха;

- тошнота;

- шоковое состояние.

Если показатели анализ снижены существенно, кровь закисляется. При несвоевременном лечении неизбежен летальный исход.

Мы рассмотрели расшифровку и нормы КЩС крови у детей и взрослых.

Кислотно-щелочное состояние (КЩС) является важным компонентом юмеостаза. Оно определяется прежде всего конценфацией водородных ионов Н. Так как в обычных единицах измерения она очень мала (в норме концентрация водородных ионов крови равна 10 -7,4 ммоль/л) то в клинической практике используется ее символ – рН. РН – это отрицательный десятичный логарифм концентрации ВОДОРОДНЫХ ионов.

В природе существуют растворы рН которых колеблется от 1 до 14. При рН равном 7,0 реакция растворов нейтральная, при уменьшении его реакция становится кислой, а при увеличения – щелочной.

Кислые продукты образуются при метаболизме белков (серная, фосфорная, мочевая кислоты,

аминокислоты), жиров (бета-оксимасляная, ацетоуксусная, жирные кислоты), углеводов (молочная, пировиноградная). В норме темп их образования совпадает со скоростью их нейтрализации.

В процессе метаболизма из I молекулы глюкозы образуется 2 молекулы молочной кислоты и 2Н. Если это происходит в условиях дефицита кислорода, то процесс на этом заканчивается и возникает ацидоз, что наблюдается при анаэробном окислении. Если же кислорода достаточно, то процесс идет дальше согласно следующему уравнению (2Н+ 2 лакт

.) Изменениям концентрации ионов Н в организме противодействует ряд защитных, систем, обеспечивающих постоянство состава внутренней среды. К ним относятся буферные системы, а также физиологические системы регуляции КЩС (органы дыхания, почки, печень, в меньшей степени желудочно-кишечный тракт). Буферные системы (или физико-химические) действуют мгновенно, физиологические – медленнее. Так, дыхательные механизмы включаются через минуты после начала агрессии, а почечные – спустя часы и сутки.

буферные системы.

В химическом смысле буфер – это вещество, которое противодействует изменениям концентрации ионов Н в растворе, когда к нему поступает добавочное количество ионов Н, или когда раствор лишается части этих ионов.

Любая буферная система состоит из слабой кислоты и соли этой же кислоты с сильным основанием. Последняя обладает щелочными свойствами. Таким образом, буферная система являясь одновременно и кислотой и основанием, способна вступать в химические реакции с сильными основаниями, так и с сильными кислотами, превращая их в слабые.

Из уравнения Гендерссона-Гассельбаха вытекает, что рН зависит от отношения бикарбонатов к углекислоте значение рН понизится, если уменьшится числитель или увеличивается знаменатель дроби.Различают 4 основные буферные системы организма: из них гидрокарбонатная и протеиновая находятся преимущественно в плазме крови (внеклеточные буферы); гемоглобиновая и фосфатная представляют внутриклеточные буферные системы.

Сила буфера (или его емкость) во мношм зависит от соотношения кисло пюго и щелочного компонентов. У бикарбонатной системы оно наиболее значительно, так как равно 20 / 1, В то время, как у других систем оно намного меньше. Этим обусловлено то, что реакции буферирования особенно эффективны при участии гидрокарбонатной буферной системы.

Легочная вентиляция и функция почек «поддерживают емкость этой буферной системы, увеличивая или уменьшая ее вммм зависимости от потребностей организма.

Достоинством гидрокарбонатной буферной системы является ее легкое восстановление да счет СО2- летучего компонента, в отличие от других буферных систем, не имеющих такой возможности. При эффективном выделении СО2 легкими буферная емкость этой системы повышается, так как увеличивается соотношение HCO3 /H2СО3 за счет уменьшения H2CO3 Однако недостатком этой системы является ее большая зависимость от состояния легочной вентиляции.

Другие буферные системы организма: протеиновая = восст.белок / окисл.белок, фосфатнаяNa2НРО4 / NaH2PO4 , гемоглобиновая, в эритроцитах = Н Нв (восстановл, HВ)

НвО2 (окисленный НВ).

Гемоглобиновая буферная система – также очень мощная (составляет около 75% всей буферной емкости крови). Участие гемоглобиновой буферной системы в регуляции КЩС выглядит следующим образом.

Углекислый газ, образующийся в тканях диффундирует в эритроциты, где под влиянием карбоангидразы на 60% гидратируется с образованием Н2СОз, диссоциирующей на Н и НСО3. Большая часть образующихся ионов Н связывается восстановленным гемоглобином, а НСО3 покидает эритроцит в обмен на Сl, поступающий из тканей. Этот процесс происходит потому, что оксигемоглобин, отдав тканям кислород, переходит в восстановленный Hb, у которого кислые свойства в 70 раз меньше, чем у НвО2.

В легких происходит обратное: образующийся оксигемоглобин восстанавливает” свои кислые свойства и освобождает Н. Последние с НСО3 образуют угольную кислоту, которая при участии карбоангидразы распадается на H2O и СО2. Образующийся СО2 выделяется при дыхании.

Физиологические системы регуляции КЩ

С.

В физиологических механизмах регуляции КЩС большую роль играют легкие. Система дыхания по быстроте и эффективности реакции является очень эффективной и быстродействующей и компенсация нарушений КЩС начинается через 1-2 мин. после их возникновения. Роль легких сводится к поддержанию нормальной концентрации О2 и углекислого газа и показателем их функционального состояния является рСО2 и РаО2. Изменение вентиляции регулируется дыхательным центром, который чувствителен к величине рН и рСО2. Повышение рСО2 и сдвиг рН в кислую сторону увеличивают вентиляцию, что сопровождается усиленной элиминацией углекислого газа. Соотношение

HCO3 /H2СО3 выравнивается и концентрация Н нормализуется.

При избытке оснований и отклонении рН в щелочную сторону вентиляция снижается и СО2 задерживается в организме для выравнивания буферного соотношения. Однако этот механизм слабо выражен, так как избыток СО2 стимулирует дыхательный центр и это сопровождается усилением дыхания и увеличением элиминации СО2.

Почки _ Роль почек в регуляции КЩС заключается в выведении и.задержке II или ионов НСОз. Ионы водорода выводятся почками следующим образом: I. Выделение свободньх H в мочу; 2. Связывание Н дифосфат – монофосфатным буфером с выделением в мочу монофосфата; 3. Связывание Н + с НСО3 в клетках почечных канальцев при участии карбоангидразы. При этом из воды и СО2 образуется Н 2 СОз, которая диссоциирует на H и HCO3. H выделяются с мочой, а НСОз- рсабсорбируется в кровь, пополняя буферные системы крови (Рис, 16); 4. Соединение Н c NH3 (аммиак) и Сl с образованием

NH4Cl (солянокислый аммоний),который выводится с мочой (Рис, 16)

Электролитный баланс влияет на способность почек регулировать КЩС. При увеличении

количества К он вместо Н обменивается на Na ,поэтому количество невыделенных ионов Н будет увеличиваться, т.e. почки меньше компенсируюn ацидоз.

Рис 1 Почечная регуляция KЩC

Между функциональным Состоянием почек и легких есть тесная взаимосвязь: при повышении рСО2 для восстановления нарушенного соотношения HCO3 0,03x pCO2

выделение в мочу гидрокарбона та, при снижении рСО 2 – увеличиваютвыделение.

Почечные механизмы компенсации, в отличие от дыхательных, более замедлены и развиваются через несколько часов после начала агрессии, а то и через несколько суток.

Печень.

Регуляция КЩС с участием печени происходит несколькими путями:Окисление до Н2О и СО2 органических кислот. При гипоксических поражениях печени нарушаются окислительные процессы и в общий кровоток поступает увеличенное количество продуктов с кислыми свойствами, т.е. возникает метаболический ацидоз;

2. Печень синтезирует нейтральное вещество-мочевину из азотистых шлаков, в частности из аммиака; 3. При накоплении в организме избытка кислых или щелочных продуктов часть их выделяется в ЖК Г вместе с желчью.

Виды нарушений КЩС, способы их исследования и коррекции.

а. Виды нарушений КЩС. Расстройства КЩС могут быть дыхательными и метаболическими. Первые обусловлены нарушением легочной вентиляции, увеличением или снижением рСО2. В зависимости от вида нарушений дыхания различают:

§ дыхательный ацидоз;

§ дыхательный алкалоз.

Метаболические расстройства КЩС обычно вызваны нарушением содержания кислот и оснований, не связанных с изменением содержания СО2 в организме. Различают: !. Метаболический ацидоз, И. Метаболический алкалоз.

Б. лабораторные показатели КЩС и методы их исследования.

Для исследования показателей КЩС как правило, используется артериальная, венозная или капиллярная кровь. Для анализа достаточно набрать 0.5-1,0 мл крови. Ее помещают в пробирку, на дне которой находятся предварительно набранные 0, i -0,2 мл гепарина и 0,7-1,0 мл вазелинового масла. Гепаринизация крови предотвращает ее свертывание, что крайне важно для сохранения проходимости капилляра в аппарате “Микро-Аструп”, а вазелиновое масло предотвращает влияние атмосферного воздуха на газовый состав крови. После введения крови в пробирку с помощью длинной иглы

любого происхождения или введении сильных кисло! извне. Причины. I. Гипоксические состояния любого генеза, при которых ухудшается обеспечение клеток кислородом (дыхательная гипоксия, острая сердечная недостаточность, шок). Особенно тяжелый метаболический ацидоз возникает при клинической смерти (т.е. при полном прекращении кровообращения): 2. Избыточное образование нелетучих кислот (бета-оксимасляной, ацетоуксусной и др.) при нарушениях обменов (например, при диабетическом кетозе образуется избыточное количество кетокислот). 3. Острая или хроническая почечная недостаточность (нарушение выведения FT). 4. Применение аммония хлорида при лечении отеков (так как он распадается на аммиак и хлористоводородную кислоту). 5. Избыточные потери НСО.я” (диаррея, свищи кишечные и желчные, непроходимость кишечника). 6. Острая печеночная недостаточность. 7. Отравление кислотами, салицилатами, метиловым спиртом. 8. Гипергидратация (изо- и гипотоническая) приводящая к разведению буферов крови (“разводной ацидоз”). 9.

Острая массивная кровопотеря-количество утраченного буфера пропорционально кровопотере.

Влияние на организм.

При метаболическом ацидозе образуется порочный круг, каждое звено которого усиливает другое: уменьшение перфузии тканей-> вазоконстрикция -> тканевая гипоксия ->ацидоз →образование микротромбов → агрегация тромбоцитов и эритроцитов -> уменьшение перфузии.

Как правило, при метаболическом ацидозе в обмен на ионы калия в клетку поступает эквивалентное количество ионов Н и Na + (на 3 К + обмениваются 1 Н и 2 Na”). В результате возникает клеточный ацидоз с гиперкалиплазмией. Кроме того, содержание в плазме НСО3 снижается, а Сl повышается.

Компенсаторные механизмы.

I. Реабсорбция и повышенное образование бикарбоната в почках; 2. Усиление выведения Н + почками; 3. Усиление аммониогенеза; 4. Образование из монофосфата дифосфата (эти механизмы подробно описаны в первых разделах); 5. Гипервентиляция, которая способствует усиленному выведению Н с выдыхаемой кислотой (HСОз). Эта дыхательная компенсация метаболического ацидоза осуществтляется следующим образом: как указывалось выше, нормальное значение рН в

гидрокарбонатной буферной системе зависит не только от абсолютной концентрации НСО.я” и Н 2 СОз сколько от их соотношения, равного в норме 20:1. При ацидозе гидрокарбонат связывает Н молочной и других “нелетучих” кислот и его концентрация уменьшается:

Н лакт. + NaНСОз-»Na лакт. + Н 2 СОз -+Na лакт. + H2О + СО2

Соотношение 20:1 при этом уменьшается за счет снижения числителя дроби, входящей в

формулу Гендерссона-Гассельбаха, а значит, снижается и рН. Поэтому усиление вентиляции x и повышение выделения HgCOg (т.е.

уменьшение знаменателя уравнения) може« привести к нормализации рН. В этом и заключается сущность дыхательной компенсации метаболического ацидоза, который всегда сопровождается одышкой и снижением рСОо.

Лабораторные признаки.

рН=7,35-7,42,при компенсированных формах и меньше 7,35 при декомпенсированных, СБ меньше 24 ммоль/л; ВО меньше 41 ммоль/л; СБО меньше (-) 3 ммоль/л; рСО2 меньше 40 мм рт.ст.р.З кПа).

Терапия метаболического ацидоза

должна быть комплексной и осуществляться по нескольким

направлениям.

1. Устранение причины, которая привела к развитию метаболического ацидоза (гипоксии, острой сердечной недостаточности, острой почечной недостаточности и т.д.)”.

а) нормализации гемодинамики, микроциркуляции, реологических свойств крови; б) коррекция водно-алектролитного обмена (устранение гиперкалиемии, гипонатриемии, гиперхлоремии и т.д.), в) устранение анемии, гипопротеииемии;

г) улучшение тканевых окислительно-восстановительных процессов (применение витаминов, глюкозы, инсулина, кокарбоксилазы и др.).

2.Улучшение вентиляции легких,

3. Усиление гидрокарбонатной буферной системы (ощелачивающие растворы).

Применение ощелачивающих растворов занимает одно из ведущих мест в комплексе лечебных мероприятий. Как правило, при этом применяются; i. Натрия гидрокабонат; 2. Трисамин; 3. Натрия лактат. Для приблизительного расчета необходимого количества раствора пользуются формулой:

Кол-во ммолей NaHCO3 =0,3 х СБО х масса тела(кг),

где 0,3 – коэффициент пересчета на 50%

общей воды организма, СБО – сдвиг буферных оснований.

Пример: СБО=(-) 10 ммоль/л, масса тела 70 кг.

Для коррекции метаболического ацидоза следует перелить 0,3x10x70=210 ммоль NaHCO3. Это количество миллимолей гидрокарбоната содержится в 210 мл 8,4% раствора натрия гидрокарбоната, в 1 мл которого как раз и содержится i ммоль HCO3.

Так как в клинической практике чаще применяются 3-4% растворы гидрокарбоната, то чтобы ввести это же количество гидрокарбоната, следует перелить примерно в два раза большее количество, например, 4% раствора. В данном случае около 400 мл 4% натрия гидрокарбоната. Натрия гидрокарбонат – эффективное средство для коррекции метаболического ацидоза, однако, применение больших количеств его способствует гипернатриемии. Натрий резко повышает осмолярность внеклеточной жидкости и усугубляет клеточную дегидратацию. При наличии явлений респираторного ацидоза натрия гидрокарбонат не применяют, так как его введение еще больше повышает содержание CO2 в крови. Для терапии метаболического ацидоза иногда применяют 3,66% раствор” трисамина (ТНАМ).

Количество ТНАМ мл = СБО.х масса тела (кг)

Трисамин обладает некоторыми недостатками: при быстрой инфузии возможны гипогликемия, гипотония, рвота, депрессия дыхания, гипер-калиемия. Предпочтительнее его использовать при гипернатриемии. Противопоказания, олигурия, анурия (так как ТНАМ выделяется почками), цснтрог епная ОДН.

Натрия лактат для коррекции метаболического ацидоза применяют значительно реже. Он метаболизируется в печени до НСОз. Лактат мягче устраняет сдвиги КЩС, но противопоказан при гипоксии нарушениях функции печени, так как его метаболизм при этих состояниях ухудшается.

Метаболический алкалоз

– патофизиологическое состояние обусловленное повышением в организме количества оснований или потерей кислот, не связанным с изменениями легочной вентиляции. Причины:

I. Избыточные потери Н и Сl (при длительной обильной рвоте, зондировании желудка, форсированном диурезе особенно с применением салурстиков типа фуросемида),;

2. Угнетение способности почек выделять HCO3,

3. Избыточное введение натрия гидрокарбоната, лактата натрия при неправильной коррекции метаболического ацидоза;

4. Избыточное введение цитрата натрия при переливании консервированной крови (он метаболизируется до. НСОз), Олигурия с антидиурезом и задержкой Na + и НСОз в посттравматическом периоде.

1Возникающие патофизиологические сдвиги

таковы:

I. Увеличивается гипокалиемия, так как К переходит из внеклеточного во внутриклеточное пространство. Алкалоз и гипокалиемия тесно связаны между собой. Первичный внеклеточный алкалоз обусловливает повышенное выделение калия почками, способствуя развитию гипокалиемии, а гипокалиемия усиливает метаболический алкалоз;

2. Ухудшается гемодинамика (снижается сердечный выброс, появляются аритмии сердца) вследствие гкпокалиемии;

3. Происходит смещение кривой диссоциации оксигемоглобина влево. Это ухудшает отдачу кислорода тканям и способствует развитию тканевой гипоксии, что сопровождается увеличением содержания молочной кислоты (так наз.

“добавочный” ацидоз, не обусловленный потерями оснований, а накоплением кислоты, которая вытесняет НСО3.

4. Уменьшается количество ионизированного Са.

Компенсаторные механизмы.

При метаболическом алкалозе компенсаторные механизмы обеспечивают повышенное выделение почками натрия и гидрокарбонатов. Компенсация невозможна при тяжелой степени гипокалиемии. Гипохлоремический метаболический алкалоз обычно несколько уменьшается и за счет увеличения реабсорбции Сl в почках, что сочетается с увеличением экскреции натрия с мочой.

Респираторная компенсация метаболического алкалоза менее выражена, чем при метаболическом ацидозе (имеется лишь тенденция к повышению рСO2), так как задержка CO2 в крови приводят к раздражению дыхательного центра и гипервентиляции с усиленным выведением СО: Отсутствие достаточной респираторной компенсации объясняет, почему лот алкалоз, как правило, бывает декомиенеированным. В его компенсации буферирование слабыми кислотами негидрокарбонатных буферных систем, активация гликолиза в эритроцитах с образованием молочной кислоты играют, большую роль, чем дыхание.

Лабораторные признаки.

рН больше 7,45; БО больше 45 ммоль/л;

СБО больше (+) 3 ммоль/л; СБ больше 25 ммоль/л; содержание pCO2 в норме или

несколько.повышено.

Терапия метаболического алкалоза

включает в себя:

I. Коррекцию электролитных нарушений (особенно борьба с гипохлоремией, гипокалиемией,

гипернатриемией), С этой целью применяются растворы калия-, натрия-, кальция-, магния-, аргинин-хлорида. Расчет необходимых доз препаратов приведен выше.

Значительно реже для коррекции метаболического алкалоза применяются растворы, содержание Н (первичный дефицит который может быть причиной избытка оснований и.метаболического алкалоза). С этой целью используются: 0,1 н раствор хлористоводородной кислоты (500-1000 мл) в течение суток через катетер,введенный в крупную вену под постоянным клиническим и лабораторным контролем;

0.9% раствор аммония хлорида(10О-150 мл), также под тщательным контролем состояния больного (аммиак оказывает токсическое влияние на мозг, а также может

способствовать развитию гемолиза крови. 2. Улучшение гемодинамики, восполнение ОЦК, нормализация всех видов обмена также являются важными мероприятиями в терапии метаболического алкалоза.

Дыхательный (респираторный) ацидоз

характеризуется повыиени

ем концентрации Н + вследствие развития гиперкапнии при несоответствии альвеолярной вентиляции продукции СО? в тканях.

причины,

1 Гиповентиляция, обусловленная центрогенной или нейро-мышечной ОДЫ, нарушением проходимости дыхательных путей.

3. Накопление углекислого газа при неправильном проведении наркоза.

Клинические проявления

дыхательного ацидоза обусловлены повышением рССЬ – гиперкапнией и являются предметом специального изучения в теме «Острая дыхательная недостаточность». Кратко отметим, что гиперкапния проявляется нарушениями дыхания, беспокойством, катехоламинемией, повышением тонуса артериол, возрастанием периферического сопротивления, повышением чувствительности миокарда к катехоламинам. Нередко гиперкапния сопровождается повышением тонуса бронхиол, перегрузкой малого крута кровообращения. Кроме того, она сопровождается повышением продукции ликвора и повышением внутричерепного давления.

Компенсация дыхательного ацидоэа

проявляется лишь при длительном его существовании. Решающую роль в зтам играют почечные механизмы:

Повышенная экскреция Н и реабсорбция НСОз нормализует отношение HCO3 / 0,03 х рСО2 в уравнении Гендерссона-Гассельбаха. Это может сопровождаться увеличением показателей БО, СБ, появлением избытка оснований. Таким образом, при длительном дыхательном ацидозе может компенсаторно возникнуть метаболический алкалоз.

Лабораторные признаки.

При декомпенсированном ацидозе рН меньше 7,35, при компенсированном рН в пределах нормы. РCO2 больше 45 мм рт ст (6,0 кПа); БО и СБО вначале в пределах нормы, а в дальнейшем увеличиваются.

Лечение респираторного ацидоза

заключается прежде всего в нормализации вентиляций легких; подробный анализ методов интенсивной терапии ОДН, при которой обычно и бывает дыхательный ацидоз, содержится в материалах, посвященных лечению ОДН. Поскольку при ОДН вследствие гипоксии могут возникать явления метаболического ацидоза, иногда на фоне гиперкапнии переливают щелочные растворы. Делают это очень осторожно, после нормализации показателей легочной вентиляции, под непрерывным клинико-лабораторным контролем состояния больного.

Дыхательный (респираторный) алкалоз

– это вид нарушения КЩС, возникающий вследствие усиленной элиминации СО2 и снижения РСО2 ниже 35 мм рт ст (4,6 кПа).

Причины:!. .Патология ЦНС (кровоизлияние, отравление салицилатами, энцефалиты, черепно-мозговая травма, эмболия мозговых сосудов, эпилепсия и др.), 2. Болевой синдром. 3. Гипервентиляция при ИВЛ;

4. Психическое возбуждение, 5. Экзогенная и эндогенная интоксикация (особенно ОПН и острая печеночная недостаточность, септические состояния и др.), хотя чаще при этих состояниях возникает метаболический ацидоз.

Возникающие патофизиологические сдвиги: гипокапния способствует вазоконстрикции, особенно мозговых сосудов. Эти явления приводят к ухудшению мозгового кровотока, гипоксии мозга. Замедляются процессы карбоксилирования и наступает угнетение цикла Кребса, кривая диссоциации оксигемоглобина смещается влево, что приводит к ухудшению отдачи кислорода тканям. Наблюдающаяся при алкалозе гипокалиемия приводит к нарушениям сердечного ритма. Гипокапния угнетает сосудодвигательный и дыхательный центры, что приводит к снижению сердечного выброса, венозного возврата, ухудшению коронарного кровотока. Вследствие влияния перечисленных механизмов тканевой кровоток и метаболизм во всех жизненно важных органах ухудшается.

Компенсация дыхательного алкалоза

осуществляется, в основном почечным путем: усиливается выделение НСОз и задержка Н. При этом в клетку из внеклеточного пространства поступают Н* и К Компенсаторно может увеличиваться продукция органических кислот (особенно молочной), что может приводить к довольно выраженному сопутствующему метаболическому ацидозу. Лабораторные показатели:

рН выше 7,45 в случаях декомпенсации, РСО2 ниже 35 мм. рт сг (4,6 кПа), БО, СБ, СБО вначале не изменены, а в дальнейшей изменяются, как при метаболическом ацидозе.

Терапия дыхательного алкалоза

заключается в нормализации вентиляции легких и в устранении возникающих метаболических сдвигов. Гипервентиляцию можно снизить, применив вещества, угнетающие дыхательный центр (наркотические анальгетики, нейролептические средства, седативные средства), снижая температуру тела при лихорадке. Некоторый эффект может иметь искусственное увеличение мертвого пространства дыхательных путей, ингаляция смеси, содержащей кислород с примесью углекислоты (5% СО2).

Наиболее эффективным методом устранения гипервентиляции является применение ИВЛ (одним из показаний к ее использованию является увеличение частоты дыхания более 40-45 в 1 мин.).

Взаимосвязь между КЩС и электролитным обменом.

Наличие теснейшей взаимосвязи между КЩС

и электролизным обменом продемонстрировано ранее по ходу изложения всего предыдущего материала. Однако, целесообразно также

проследить наличие этой связи с помощью диаграммы Гембла (Рис.2). Диаграмма графически достаточно наглядно демонстрирует закон электронейтральности среды. Согласно этому закону, сумма отрицательных зарядов анионов должна быть равна сумме отрицательных зарядов катионов. В среднем, в плазме находится 153 мэкв/л анионов и 153 мэкв/л катионов. Как видно из диаграммы, основным катионом плазмы является натрий (142 мэквл), меньшими концентрациями представлены остальные: калий – 4,5 мэкв/л, магний-2 мэкв/л. Основным анионом плазмы является хлор- 101 мэкв/л, затем следует гидрокарбонат -24 мэкв/л, ионизированный белок – М

мэкв/л, остаточные анионы, к которым относятся анионы органических и неорганических кислот (молочной, пировиноградной, ацетоуксусной, бета- оксимасляной и др.)-10-11 мэкв/л.

| СП | |

| НСОд | |

| 1}рпт*ин~ | |

| к* | ОСТ.8ИИ0НН |

Рис.2. Диаграмма Гембла.

Сумма анионов HCCV и белка,определяемая как буферные основания пла

змы (БО), равна 41мэкв/л. Они являются связующим звеном между электролитным балансом и кислотно-щелочным состоянием. Следует отметить, что изменения БО, как правило, вторичны и зависят от сдвигов электролитного равновесия. Основной их функцией является восстановление соотношения между катионами и анионами. Это происходит параллельно с развитием нарушений электролитного состава крови, так как процесс накопления или уменьшения HCО3 происходит очень быстро. По этим соображениям БО плазмы относят к подвижным или нефиксированным ионам. Выравнивание соотношения между катионами и анионами может происходить и за счет других ионов (К~, Na~, C1). Однако это происходит медленно (выделение с мочой, желчью, желудочным соком и т.д.) в связи с чем эти ионы относят к фиксированным.

Взаимосвязь между КЩС и электролитным обменом позволяет производить

ориентировочные расчеты, которые могут позволить сделать вывод о характере нарушений КЩС. БО в норме по существу равны разнице между концентрацией Na и С1 (142-101 41). Если эта разница больше 4i, можно высказать суждение о наличии у больного метаболического алкалоза, если меньше, то можно думать об ацидозе, обусловленном дефицитом оснований. Итак, путем определения концентрации этих

двух электролитов можно ориентировочно оценивать метаболические изменения КЩС.

Водородный показатель (рН)

–

отрицательный десятичный логарифм

концентрации водородных ионов,

количественная характеристика

кислотности и щелочности раствора.

В нейтральном растворе рН = 7,0, в кислом

– меньше 7, в щелочном – больше 7.

Этот параметр оказывает существенное

влияние на все биохимические процессы

в организме, так как, в первую очередь,

может изменять активность ферментов.

Для каждого фермента существует свой

оптиум рН (для большинства он составляет

7,3-7,4), при котором активность фермента

и скорость катализируемой им реакции

максимальны. Даже незначительные

изменения рН в ту или иную сторону

вызывают снижение активности ферментов

и уменьшение скорости биохимического

процесса. Кислые и щелочные компоненты

постоянно образуются в клетках

органов и тканей, поступают с пищей и

выводятся из организма, однако

нормальная величина рН в жидких средах

организма точно поддерживается в очень

узких границах, Это один из самых

стабильных параметров гомеостаэа.

Нормальные величины рН различных

жидкостей организма:

Артериальная кровь – 7,35-7,45

Венозная кровь – 7,26-7,36

Лимфа – 7,35-7,40

Межклеточная жидкость – 7,26-7,38

Внутрисуставная жидкость – 7,3.

Постоянство рН в организме поддерживается

4 буферными системами крови – бикарбонатной,

фосфатной, белковой, гемоглобиновой.

По химической сути они представляют

собой смесь слабой кислоты и соли этой

кислоты. Буферные системы обеспечивают

перемещение ионов от мест их образования

к местам выведения (почки, легкие) без

нарушения рН крови, так как изменение

рН крови выше 7,8 или ниже 6,8 несовместимо

с жизнью и в клинике практически не

наблюдается.

Кислотно-щелочное состояние, кроме рН,

характеризуется показателями буферных

систем, в первую очередь, бикарбонатной,

как наиболее лабильной (время реакции

– 30 секунд).

Стандартный

бикарбонат,

SB

– показатель емкости бикарбонатной

системы. Определяется по концентрации

ионов НСО 3

в крови, уравновешенной стандартной

газовой смесью.

Нормальные величины:

артериальная кровь- 20-27 мМ/л,

венозная кровь – 22-29 мМ/л.

Актуальный бикарбонат,

АВ

– концентрация ионов НСО” 3

в плазме крови.

Нормальная величина – 19-25 мМ/л.

Буферные

основания,

ВВ – емкость буферных

систем, т.е. сумма ионов бикарбоната и

анионов белков в цельной крови.

Нормальная величина – 40-60 мМ/л.

Избыток

или

дефицит

оснований,

ВЕ – показывает, сколько

мМоль кислоты или основания следует

добавить в литр внеклеточной жидкости

для восстановления нормального рН.

Нормальные величины:

капиллярная кровь, мужчины – от -2,7 до

+2,5 мМ/л,

женщины

– от-3,4до+1,4мМ/л,

артериальная кровь, дети до 3-х лет – от

-4,0 до +2,0 мМ/л,

мужчины –

от-1,0+ 3,1 мМ/л,

женщины

–

от-1,8

до + 2,8 мМ/л.

Положительные величины свидетельствуют

об относительном дефиците некарбоновых

кислот, потере ионов водорода;

отрицательные величины – об

относительном.избытке некарбоновых

кислот, увеличении содержания ионов

водорода.

Напряжение двуокиси углерода

(рСО 2)

– концентрация углекислого газа в

крови.

Нормальные величины: капиллярная и

артериальная кровь –

мужчины – 35-45 мм рт. ст. или 4,7-6,0 кПа,

женщины – 32-43 мм рт. ст. или 4,3-5,7 кПа,

венозная кровь – 46,0-58,0 мм. рт. ст.

Напряжение кислорода

(рО 2)

– отражает концентрацию растворенного

в плазме О 2 .

Нормальные величины:

артериальная кровь, мужчины – 9,6-13,7 кПа

или 72-106 мм рт. ст.

Определение показателей КЩС производится,

в большинстве случаев, в стационаре при

неотложных состояниях, вызванных шоком,

остановкой сердца, большой кропотерей,

выраженной сердечной или легочной

недостаточностью, отравлениями,

диабетической комой и другими острыми

заболеваниями, при которых возникает:

1) нарушение выведения углекислого газа

легкими,

2) избыточная выработка кислых продуктов

тканями,

3) нарушение выведения оснований с мочой.

Нередко эти механизмы действуют в

комплексе; при этом может возникать:

а) снижение рН – ацидоз (зачисление),

б) повышение рН – алкалоз (защелачивание).

Если величина рН крови близка

к крайним границам нормы, а все изменения

касаются буферных систем и рСО 2 ,

то ацидоз или алкалоз оценивают как

компенсированный. Если же рН выходит

за пределы нормы, то ацидоз или алкалоз

считается декомпенси-рованным, что

требует оперативной коррекции.

Респираторный ацидоз

– возникает

из-за замедленного выведения

углекислого газа легкими при угнетении

дыхательного центра, отеке легких,

тяжелой пневмонии, эмфиземе, бронхиальной

астме и др.

Респираторный алкалоз

– встречается

относительно редко и возникает в

результате усиленного дыхания

(гипервентиляции), а также при дыхании

в разреженной атмосфере, анемии,

отравлении угарным газом.

Метаболический

ацидоз

– возникает при

избыточной продукции или поступлении

ионов Н + ,

нарушении их выведения или при потере

оснований. Это наиболее распространенное

нарушение КЩС, которое может возникать

при шоке, легочной и сердечной

недостаточности, сахарном диабете с

кетоацидозом (повышением уровня

кетоновых тел за счет преимущественного

использования жиров для энергообразования),

гипоксии, сопровождающейся лактацидозом

(избыточным образованием молочной

кислоты), при повышенной кислотности

желудочного сока, длительных поносах

(кишечный ацидоз из-за усиленной потери

бикарбонатов), нефрите, почечной

недостаточности, избыточных дозах

диуретиков, недостаточности щитовидной

железы, на 7-10 день голодания, усиленном

распаде белков и повышенной концентрации

аминокислот в крови.

Метаболический

алкалоз

– встречается редко и

возникает при больших потерях желудочного

сока в результате частой рвоты,

стенозе привратника, при повышенном

выведении Н* ионов из-за недостатка

калия, при переливании цитратной крови

и др.

Биохимические показатели при нарушениях

кислотно-щелочного состояния

|

Тип |

|||||

|

Ацидоз |

|||||

|

Ацидоз |

|||||

|

Алкалоз |

|||||

|

Алкалоз |

|||||

Примечание:

Н – норма, Т – увеличение,

↓–

снижение

показателя по сравнению с нормой.

Компенсированные формы ацидоза и

алкалоза могут протекать скрыто и

достаточно долго, однако постоянная

нагрузка на компенсаторные системы

может привести к их декомпенсации, что,

в первую очередь, проявится нарушениями

в обмене веществ не только в пределах

клетки, но и целого организма. Так,

увеличение концентрации глюкозы,

кетоновых тел, аммиака, мочевой кислоты

и ряда других веществ всегда происходит

на фоне нарушения КЩС, хотя и без изменения

рН крови. Поэтому для успешного лечения

многих заболеваний необходимо знать

и, в случае необходимости, предварительно

корректировать КЩС. Для организма

предпочтительнее состояние, приближающееся

к легкому компенсированному алкалозу,

так как в этих условиях более активно

протекают процессы энергообразования,

синтеза белков и липидов, минеральный

обмен и др. В действительности же чаще

встречается состояние, близкое к

компенсированному ацидозу. Наиболее

доступным и объективным показателем

КЩС в каждый конкретный период

является рН мочи, который четко отражает

кислотно-щелочной баланс организма.

Это концентрация водорода в организме. Если его содержание не превышает норму, то все системы и органы работают в нужном режиме. При нарушениях баланса происходит сбой: он может привести к развитию серьезных патологических процессов, которые могут даже угрожать жизни. Когда может нарушиться кислотно-щелочной баланс, какие это может иметь последствия?

Что такое уровень Ph и его норма

Этот показатель свидетельствует о здоровье организма и нормальном иммунитете. Поэтому желательно поддерживать кислотно-щелочной баланс и регулярно проходить анализ на его уровень. Только если в организме будет достаточное количество витаминов и минералов, он не будет быстро стареть и болеть.

Негативное влияние на эти показатели может оказать:

- неправильное питание;

- неблагоприятная экологическая ситуация;

- злоупотребление спиртными напитками, курение;

- постоянные стрессы;

- неправильный режим дня.

Эти факторы приводят к тому, что анализ крови покажет низкий Ph. На некоторые из них человек может повлиять. Например, можно сбалансировать свое питание, следить за качеством продуктов.

Если кислотно-щелочной баланс нарушается, то могут возникнуть такие проблемы, как:

- нарушение работы системы пищеварения;

- ухудшение работы легких и почек, которые очищают воздух и поступающие в организм вещества;

- основной регулирующий орган – печень – начинает плохо работать;

- развиваются хронические патологии.

Все это негативно отражается на внешнем виде человека. Он начинает быстро стареть.

Если ионы водорода находятся в организме в нормальном количестве, то организм в порядке. За кщс (кислотно-щелочное состояние) отвечают легкие, печень и почки. Эти органы выводят токсические вещества и поддерживают необходимую концентрацию кислот и щелочей. Очень важно следить за его уровнем, чтобы вовремя заметить развитие серьезных заболеваний.

Как определяют Ph крови человека и отклонения

В процессе прохождения профилактического осмотра врачи обычно рекомендуют пациенту определить кислотность крови. Это поможет специалисту оценить состояние здоровья человека и выявить патологию. Содержание водорода определяют также и в домашних условиях. Любой желающий может купить специальное устройство для этого.

Лабораторное исследование проводят, используя электрометрический метод. Для исследования используется капиллярная кровь. В ней находится стабильная кислотно-щелочная среда. Поэтому можно получить точную информацию без погрешностей. Количество водорода определяют специальные стеклянные электроды. При этом также учитывают, сколько в кровяных тельцах углекислого газа.

Определение Ph в лабораторных условиях даст больше информации, и специалисты могут расшифровать результат. Если нет возможности посетить больницу, можно купить в аптеке специальное устройство, которое покажет состояние крови.

Алкалоз

Это состояние приводит к нарушению обменных процессов в организме.

Его причины – это:

- продолжительная рвота, с которой выходит желудочная кислота;

- злоупотребление продуктами с высоким содержанием щелочных соединений;

- постоянные стрессы;

- избыточная масса тела;

- патологии сердечно-сосудистой системы.

Избавиться от проблемы можно, только устранить причины, повлиявшие на Ph.

Обычно для повышения уровня назначают дыхательную гимнастику и различные растворы. Самостоятельно заниматься лечением нельзя, препараты и их дозировку должен назначать только врач.

Ацидоз

Легкая форма ацидоза у взрослых может быть выявлена только после сдачи анализа.

Прогрессирующая проблема может дать о себе знать:

- признаками диабета;

- недостатком кислорода в организме и вытекающими из этого последствиями;

- постоянной тошнотой и рвотой;

- нарушениями дыхания;

- шоковым состоянием при наличии других патологий хронической формы.

Тяжелое течение ацидоза требует немедленной помощи врача, так как это состояние может угрожать жизни. Устранить симптомы заболевания можно, выпив стакан воды с содой.

Как нормализовать кислотность

Контролировать свою кислотно-щелочную среду можно с помощью таких правил:

- Придерживаться принципов правильного питания. Существуют определенные продукты, которые помогут держать в норме уровень кислот и щелочей. Это овощи, фрукты, некоторые злаки, орехи, сухофрукты, а также минеральная вода.

- Помогают привести в норму Ph чеснок, картофельный сок и некоторые виды лекарственных трав (ромашка, мята).

- Необходимо отказаться от жирной, жареной и копченой пищи, пить меньше кофеиносодержащих и спиртосодержащих жидкостей, отказаться от табакокурения. Все это приводит к накоплению веществ, вредных для организма, и отложению их на стенках сосудов.

- Чтобы устранить негативное влияние этих продуктов, необходимо очищать организм.

Полезно употреблять специальную щелочную воду, которая обогащает организм ионами, способствует укреплению иммунитета и выведению из организма шлаков и токсинов. Из подобной воды можно готовить чай либо использовать ее при приготовлении первых блюд. Если назначают препараты для повышения кислотно-щелочной среды, то между их приемом и употреблением воды необходимо сделать перерыв в несколько часов.

Кроме того, стоит вести здоровый образ жизни, нормализовать двигательную активность, не забывать про полноценные периоды сна и отдыха.

КЩС крови

Анализ газов крови и ее кислотно-щелочное состояние обладает немаловажным значением при диагностике различных состояний в хирургии, реаниматологии, анестезиологии и играет не менее важную роль при лечении. Три наиболее соизмеримых показателя. Как правило, это:

которые на протяжении длительного времени диктуют состояние человека. Именно по этой причине в каждой современной лаборатории находится специальный газовый анализатор крови. Если вы хотите контролировать основные показатели в крови, данные о подобных параметрах, позволяют получить электролитный анализатор.

Другими словами – это система электролитов, которая дает возможность получить полный состав крови, исключая при этом человеческий фактор. Большинство современных клиник оборудованы подобными приборами для определения более точных показателей. Кроме того, у них присутствует удобный интерфейс, благодаря которому весьма просто проводить работу. Подобный анализатор КЩС также способен проанализировать всю концентрацию билирубина в крови. Только что упомянутый параметр обладает огромным значением при реанимации новорожденных, в период обнаружения у критически больных в трансплантологии и почечной недостаточности.

Как правило, кислотно-щелочное состояние является следствием трудного патологического нарушения и довольно редко обладает самостоятельным значением.

Вторичный анализ газового состава в артериальной крови позволяет отследить в течение главного заболевания, контролируя эффект осуществляемой терапии. Итоги данного исследования реализуются составом в артериальной крови, и обязаны рассматриваться параллельно с оценкой клинического состояния. Способ обладает ограничением, так как предусматривает использование жидкости внеклеточного компортамента, что не позволяет найти информацию во внутриклеточной жидкости.

Большинство клиницистов зачастую сталкиваются с различными трудностями в период интерпретации газового состава крови.

Расшифровка КЩС анализа

Если Вы не разбираетесь, какое значение несет тот или иной показатель, и что это вообще, существует общая расшифровка, позволяющая ориентироваться в данных.

- PCO2 является респираторным компонентом, который характеризует оксигенацию и не обладает отношением к кислотно-щелочному состоянию. В принципе, считается основной причиной тяжести заболеваний легких, однако не поддается интерпретации при определенном значении, и может являться выше порога в 660 мм рт. ст. при котором номинальная функция легких на фоне 100%.

- Уровень PaO2, который может быть спрогнозирован при стандартной функции легких, рассчитывается с использованием уравнения альвеолярного газа. В целом приближенное значение рассчитывается в виде процентного соотношения FiO2. В случае, когда текущее значение ниже расчетного, тогда необходимо произвести внутреннее шунтирование крови. Оно проходит посредством вентилируемых альвеол, поступая в аорту. Если поражение легких слишком тяжелое, то значение PaO2 будет существенно ниже при текущем уровне FiO2.

- Еще один показатель, характеризующий ренальный компонент и состоящий в наращениях при кислотно-щелочном состоянии является стандартный бикарбонат. Он обладает наивысшим приоритетом в сравнении с актуальным бикарбонатом, так как корректирован в связи с измененными значениями PCO2.

Показатель, который соответствует метаболическому компоненту нарушения, он же ренальный, относится к дополнительной категории.

Норма КЩС крови

С течением времени были сформированы определенные механизмы для регуляции баланса и приведения его в норму, даже в случае развития патологии. Как правило, в норме в организме осуществляются примерно до 20 кислых компонентов, чем у базовых. По этой причине в нем существуют специальные механизмы, которые производят нейтрализацию и выводят из секреции избыток соединений совместно с кислыми параметрами. К подобным системам относятся буферные химические соединения и физиологические рычаги.

Нормы предоставлены для артериализированной или артериальной крови капиллярного значения совместно с температурой больного 37 градусов. Норма показателей крови в таком случае варьируется между значением 7,35 – 7,45, включая концентрацию 44 – 36 нмоль/л.

Если по каким-то причинам значение КЩС сдвигается за пределы нормальных показателей, то это указывает на серьезнейшие нарушения в метаболических процессах внутри организма, что говорит о необходимости срочного подключения специалистов для решения данной проблемы.

В случае, когда коэффициент рН находится выше нормы, это считается адкадемией. Причинами служат дыхательный или метаболический алкалоз, который субкомпенсируется и не компенсируется при максимальном компенсированном алкалозе, находящемся в пределах оптимального состояния.

Если возникает увеличения содержания CO2 в крови, он определяется довольно остро совместно с изменениями параметров ЦНС, и не так проявляется в сердечно-сосудистой системе. Если человек теряет сознание, это является итогом интраневрельного ацидоза, увеличения ВЧД, а также усиления притока крови в мозг, учитывая дилатации и гиперкапнии сосудов головного мозга. В результате системного сосудорасширения гиперкапнии, проявляется:

- тахикардией,

- повышенной потливостью,

- а также изменением кожного покрова.

Администрация портала категорически не рекомендует заниматься самолечением и при первых симптомах болезни советует обращаться к врачу. На нашем портале представлены лучшие врачи-специалисты, к которым можно записаться онлайн или по телефону. Вы можете выбрать подходящего врача сами или мы подберем его Вам абсолютно бесплатно. Также только при записи через нас, цена на консультацию будет ниже, чем в самой клинике. Это наш маленький подарок для наших посетителей. Будьте здоровы!

Лучшие клиники гематологии

Лучшие врачи-гематологи

Друзья! Если статья была для Вас полезной, поделитесь пожалуйста ей с друзьями или оставьте комментарий.

Ваш комментарий:

ОтменитьДобавить комментарий

Читайте также

Сегодняшняя статья будет посвящена такой неоднозначной теме, как гемолиз. Что это такое, какие бывают его виды и чем это обусловлено – на эти вопросы Вы сможете найти четкий и информативны.

Распространенным и востребованным видом лабораторного исследования по праву считается биохимический анализ крови. По его результатам можно делать выводы о состоянии любого органа или всей системы. На.

По завершению процесса переработки белков выделяется такое вещество, как мочевина. В конечном итоге она концентрирует урину и вместе с ней выводится наружу. Каждый здоровый организм пытается избавитьс.

Материалы сайта несут ознакомительный характер и не являются руководством к действию. При возникновении любых вопросов, связанных со здоровьем, рекомендуем незамедлительно обратиться к врачу!

Исследование кислотно-щелочного состояния (КЩС) газов крови, электролитов, метаболитов

- уровня оксигенации тканей;

- адекватности альвеолярной вентиляции;

- состояния кислотно-основного баланса;

- состояния водно-электролитного баланса;

- ряда метаболических процессов.

Все исследования проводятся в режиме экпресс-анализа. Выполнение одного анализа, состоящего из 8-10 показателей, занимает не более 2-х минут.

- рО 2 – парциальное давление кислорода в крови. Отражает адекватность поглощения кислорода в легких;

- рСО 2 – парциальное давление углекислого газа в крови. Накопление или уменьшение СО2 существенно влияют на кислотно-основное состояние;

- tHb – концентрация общего гемоглобина в крови;

- FО2Hb – фракция оксигемоглобина. Отражает процент оксигенированного гемоглобина относительно всех присутствующих в крови гемоглобинов, включая дисгемоглобины;

- FСОHb – фракция карбоксигемоглобина, является отношением между концентрацией карбоксигемоглобина и общего гемоглобина;

- FMetHb – фракция метгемоглобина, является отношением между концентрацией метгемоглобина и общего гемоглобина;

- FHHb – фракция восстановленного гемоглобина, является отношением между восстановленным гемоглобином и общим гемоглобином;

- FHbF – фракция фетального гемоглобина, является отношением между фетальным и общим гемоглобином;

- рН – отрицательный десятичный логарифм молярной концентрации ионов Н + . Это основной показатель, который отражает кислотно-основное состояние крови;

- К + – концентрация ионов калия в крови;

- Cl – – концентрация ионов хлора в крови;

- Ca 2+ – концентрация ионов кальция в крови;

- Na + – концентрация ионов натрия в крови;

- Glu – концентрация глюкозы;

- Lac – концентрация лактата. Повышенная концентрация лактата отражает неадекватное потребление кислорода клетками организма;

- sО 2 – насыщение кислородом крови и определяется как отношение между концентрацией О 2 Hb и НHb+ О2Hb;

- сtО 2 (а) – общее содержание кислорода в артериальной крови;

- р50 – парциальное давление кислорода при 50% насыщении крови. По этому параметру можно оценить сродство гемоглобина к кислороду;

- Рх – показатель, характеризующий экстракцию кислорода в тканях;

- сНСО 3 – концентрация бикарбоната (гидроксикарбоната) в крови. Параметр необходим для диагностики метаболических нарушений кислотно-основного равновесия – ацидоза/алкалоза;

- ВЕ – характеризует избыток оснований. Показатель характеризует буферную способность крови.

Исследования КЩС, электролитов, метаболитов проводятся на приборах фирмы Radiometr, анализаторах газов крови ABL 800-х серий, производство – Дания, Siemens Rapidlab 1265. Определение осмолярности плазмы крови – на осмометре VAPRO 5520, фирма wescor, inc, USA.

Исследование системы гемостаза

В лаборатории экспресс-диагностики имеется возможность выполнить исследования:

1. Коагулограмма, показатели которой анализируются на автоматическом коагулометре ELITE (Instrumentation Laboratory).

a. АЧТВ – активированное частично тромбопластиновое время. Тест характеризует внутренний путь активации свертывания, используется при мониторинге терапии нефракционированным гепарином.

b. МНО – международное нормализированное отношение протромбинового времени плазмы больного к нормальной плазме. Тест характеризует факторы протромбинового комплекса. МНО – основной тест для контроля терапии оральными антикоагулянтами (варфарин, синкумар и др.)

c. Количество фибриногена, I фактора свертывания.

d. Тромбиновое и рептилазное время характеризуют конечный этап свертывания, фибринолиз.

e. РФМК – растворимые фибринмономерные комплексы. Тест является маркером тромбинемии, дисфириногенемии.

f. Д-димеры – продукты деградации фибрина. Важный маркер для диагностики тромботических и тромбоэмболических осложнений, ДВС- синдрома, фибринолиза.

g. Активность антитромбина III, который входит в состав противосвертывающей системы, имеет значение для оценки адекватности гепаринотерапии, тромбофилических состояний.

2. Тромбоэластограмма с графической записью динамики образования сгутка крови, определяя время начала свертывания, скорость свертывания, амплитуду сгуска, время его лизиса. На тромбоэластографе ROTEM имеется возможность проводить исследования с активацией свертывания по внутреннему и внешнему пути, в присутствии гепариназы.

Биохимические и иммунохимические исследования

СРБ – С-реактивный белок

α-амилаза, маркер повреждения поджелудочной железы

АЛТ – аланинаминотрансфераза, маркер повреждения клеток печени

АСТ – аспартатаминотрансфераза, маркер повреждения сердечной и скелетных мышц, печени

ГГТ – гамма-глутамилтранспептидаза, наибольшая активность того фермента обнаруживается в почках, печени, поджелудочной железы, селезенке и тонком кишечнике.

ЩФ – щелочная фосфатаза. В сыворотке, в основном костного или печеночного происхождения

КК – креатинкиназа, фермент, локализованный, главным образом, в поперечнополосатых мышцах, мышце сердца, матке и мозге.

Гематологические и общеклинические исследования

Клинический анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы.

Исследования выпотных жидкостей с дифференцировкой клеточного состава.

Клинический анализ мочи с микроскопией осадка.

Индивидуальный подбор донорской крови реципиенту (тестирование крови донора и реципиента по 5 антигенам, реакция Кумбса)

Пациентам

© Copyright 1998 – 2018, ФГБУ «НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева» Минздрава России. Все права защищены.

Показатели КЩСопределяются эквилибрационным микрометодом Аструпа (с интерполяционным расчетом рСО2) или методами с прямым окислением СО,.

Основой метода Аструпа является физическая взаимосвязь между компонентами, от которых зависит равновесие кислот и оснований в организме.

Непосредственно в крови определяют рН и рСО 2 , остальные величины КЩС рассчитывают с помощью номограммы Сиггаарда-Андерсена (1960).

Современные микроанализаторы все величины КЩС и парциальное напряжение газов крови определяют в автоматическом режиме.

Основные показатели КЩС представлены в табл. 8.

Таблица 8. Показатели номограммыСиггаарда-Андерсена.

Для оценки вида нарушения КЩС в повседневной работе врача общего профиля наибольшее значение имеют следующие показатели: РН, рСО 2 ,рО 2 , BE.

При анализе полученных данных существенным подспорьем могут служить три логические аксиомы, предложенные Ассоциацией кардиологов США, так называемые «золотые правила».

Логические аксиомы Ассоциации кардиологовСША (три«золотых правила»)

1. ИзменениерСО2 крови на 10 мм рт. ст. обусловливает реципрокное снижение рН на0,08.

Исходя из этого правила, повышение рСО 2 на 10 мм рт. ст. выше нормы (40 мм рт. ст.) должно сопровождаться снижением рН с 7,4 до 7,32.

Такой сдвиг указывает на чисто респираторный характер изменения рН и должен иметь следующую взаимосвязь:

рСО 2 мм рт. ст.70

рН 7,4 7,32 7,24 7,16

2. Изменение рН на 0,15 являетсярезультатом изменения концентрации буферных оснований на 10 ммоль/л.

Данное правило отражает взаимосвязьмежду BE (base excess) ирН.

Если величина рН составляет 7,25 a BE равно -10 ммоль/л, при нормальном рСО2 (40 мм рт. ст.), то это свидетельствует об отсутствии респираторной компенсации и означает, что ацидоз носит чисто метаболический характер.

Данная взаимосвязь выглядит таким образом:

3. Это правило представляет собой формулу для расчета избытка или дефицита оснований в организме и основано на предположении, что внеклеточный объем, включая плазму (т. е. водный объем распределения гидрокарбоната), составляет 1/4 массы тела:

Общий дефицит оснований ВE,определенный наоснове второго в организме (ммоль/л) правила, (ммоль/л) 1/4 массы тела (кг)

Анализ газов венозной крови не дает адекватной оценки дыхательной функции легких.

Он дает представление о соответствии между МОС и потреблением О 2 тканями.

В повседневной работе отделений интенсивной терапии довольно часто используется исследование «артериализированнои» капиллярной крови.

Для ее получения перед забором крови в течение 5 мин. производится массирование мочки уха или пальца кисти.

У больных с выраженными нарушениями газообмена и гемодинамики артериализиро-ванная кровь только приблизительно соответствует артериальном, чтонеобходимо учитывать при оценке полученных результатов.

Анализ нарушений кислотно-щелочного состояния

р Н а р т е р и а л ь н о й к р о в и

АЦИДОЗ (меньше 7.4) АЛКАЛОЗ (больше 7.4)

дыхательный недыхательный дыхательный недыхательный

почечная легочная почечная легочная

компенсация компенсация компенсация компенсация

Нарушения кислотно-щелочного состояния (КЩС) являются в большинстве случаев следствием серьезного патологического нарушения и редко имеют самостоятельное значение. Исследование газового состава артериальной крови (ГАК) – незаменимый метод диагностики.

Бикарбонатная система участвует в регуляции pH всех компартментов внутренней среды, обладая возможностью вмешиваться в кислотно-щелочное состояние на двух уровнях: концентрация HCO 3 – регулируется почками, a CO 2 – легкими: H + + HCO 3 – → H 2 CO 3 → H 2 O + CO 2

Точное значение pH среды может быть рассчитано при помощи уравнения Гендерсона-Хассельбаха

:

Поскольку концентрация HCO 3 – регулируется почками, а выведение CO 2 – легкими, уравнение принимает следующий вид: pH = константа ПОЧКИ / ЛЕГКИЕ

Терминологические замечания: ацидоз / ацидемия и алкалоз / алкалемия. Суффикс “емия” (“aemia”) означает “определяемый в крови”.

Дыхательная система способна осуществлять быструю компенсацию нарушений кислотно-щелочного состояния

(КЩС) (в течение нескольких минут). Метаболическая компенсация (почки, система бикарбоната) запускается в течение часов или нескольких дней. Взаимодействие этих компенсаторных систем позволяет точно регулировать кислотно-щелочного состояние (КЩС

). Их цель состоит в поддержании внеклеточного значения pH на уровне 7,4, который является оптимальным для протекания большинства метаболических процессов, например, химических реакций, катализируемых ферментами, и переноса веществ через клеточные мембраны.

Патологические процессы, такие, как тканевая гипоксия, почечная недостаточность, гиповентиляция ведут к нарушению кислотно-щелочного баланса. При нарушении со стороны одной из регуляторных систем другая будет пытаться компенсировать изменения кислотно-щелочного состояния

(КЩС) и привести pH к оптимальному значению. Нарушения кислотно-щелочного состояния (КЩС) и некоторые их причины представлены в таблице “Нарушения кислотно-щелочного состояния”.

Компенсаторные механизмы пытаются вернуть pH к нормальному значению, несмотря на сохранение отклонений и PCO 2 до коррекции первичного нарушения. Компенсация нарушений кислотно-щелочного состояния (КЩС

) не должна носить характер избыточной. Например, при метаболическом ацидозе наблюдается падение значения pH < 7,4. При адекватной респираторной компенсации pH будет стремиться к нормальному значению, но не превысит 7,4.

Определение водородного показателя (рН) крови проводят электрометрическим способом с применением специального стеклянного электрода, чувствительного к ионам водорода.

Кислотно-основное состояние крови связано с содержанием в ней углекислого газа. Для установления уровня напряжения углекислого газа и кислорода в крови применяют эквилибрационную методику Аструпа или электрод Северингхауса. Значения, характеризующие изменения кислотно-основного состояния, рассчитывают посредством составления номограммы.

Сейчас массово выпускают приборы, определяющие рН, напряжение С0 2 и 0 2 в крови; расчеты производятся с помощью микрокомпьютера, входящего в состав прибора. В настоящее время для определения кислотно-щелочного состояния наиболее широко применяется так называемая методика Аструпа.

Для определения кислотно-основного состояния крови берется артериальная или капиллярная (из кончика пальца) кровь. Следует отметить, что наиболее высокое постоянство кислотно-щелочных показателей отмечается все же в артериальной крови.

У здорового человека рН артериальной крови составляет 7,35-7,45, т.е. кровь имеет слабощелочную реакцию.

Снижение величины рН свидетельствует о сдвиге реакции крови в кислую сторону, что называется «ацидоз» (рН < 7,35), а увеличение данного показателя свыше 7,45 – о сдвиге реакции крови в щелочную сторону (алкалозе).

Сдвиги рН более чем на 0,4 (рН менее 7,0 и более 7,8) расцениваются как несовместимые с жизнью.

Изменения рН, отличные от нормы, обозначаются как:

1) субкомпенсированный ацидоз (рН 7,25-7,35);

3) субкомпенсированный алкалоз (рН 7,45-7,55);

Немаловажно учитывать при оценке кислотно-основного состояния организма РаС02, т.е. напряжение углекислого газа в артериальной крови. В норме данный показатель составляет в среднем 40 мм рт. ст. (от 35 до 45), а более значительные отклонения от нормы являются признаком дыхательных нарушений.

Метаболический алкалоз или ацидоз определяется в том числе по избытку или недостаточности буферных оснований (Buffer Base, ВВ) в крови. У здорового человека В В = 0, а допустимые пределы колебаний составляют ±2,3 ммоль/л.

Такой показатель как «стандартные бикарбонаты» (SB) отражает концентрацию бикарбонатов в крови при стандартных условиях (рН = 7,40; РаС02 = 40 мм рт. ст.; t = 37 °С; S02 = 100%). «Истинные, или актуальные бикарбонаты» (АВ) отражают состояние бикарбонатного буфера в условиях конкретного организма, в норме совпадают со «стандартными» и составляют 24,0 ± 2,0 ммоль/л.

Показатели SB и АВ снижаются при нарушение обмена веществ со сдвигом реакции крови в кислую сторону и уменьшаются при сдвиге реакции крови в щелочную сторону.

Если лабораторные данные свидетельствуют о наличии метаболического ацидоза, это может быть признаком кетоацидоза, сахарного диабета, кислородного голодания (гипоксии) тканей, шокового состояния, а также ряда других патологических состояний.

Причиной метаболического алкалоза может стать неукротимая рвота (с большой потерей кислоты с желудочным соком) или чрезмерное употребление в пищу продуктов, вызывающих ощелачивание организма (растительных, молочных).

Дыхательный алкалоз может возникнуть у физически здорового человека в условиях высокогорья или при чрезмерной физической или психической нагрузке. Также он отмечается при одышке у пациентов с заболеваниями сердца и (или) легких, если углекислый газ не скапливается в легочных альвеолах.

Дыхательный ацидоз развивается при недостаточном поступлении воздуха в легкие, что может говорить об угнетении деятельности дыхательного центра в головном мозге, выраженной дыхательной недостаточности при тяжелой патологии легких.

7. Показатели осмотического и онкотического давления крови. Значение. Учебник

8. Определение осмотической резистентности эритроцитов Работа 3.5 – стр. 82

Определение осмотической резистентности эритроцитов (осмотической стойкости): используют набор гипотонических растворов NaCl (концентрация соли ниже 0.9%), помещают в них эритроциты исследуемой крови и отмечают концентрацию раствора, в котором (а) начинается гемолиз отдельных эритроцитов (в норме 0.48% NaCl и (б) происходит полный гемолиз всех эритроцитов (в норме 0.33% NaCl). Например, осмотическая стойкость эритроцитов уменьшается при сфероцитозе и увеличивается при талассемии.

9. Исследование буферных свойств сыворотки крови (опыт Фриденталя). Учебник

Показатель рН – 7.35 – 7.4(отрицательный логарифм концентрации водородных ионов) – влияет на ход всех биохимических реакций в организме. Сдвиг рН в кислую сторону называется ацидозом,

сдвиг в щелочную сторону – алкалозом

. Регуляция рН:(1) В крови имеются буферные системы, которые могут связывать водородные и гидроксильные ионы и, таким образом, уменьшать колебания рН (доли секунды); (2) дыхательная система – удаление СО 2 легкими (несколько минут); (3) выделительная функция почек – выведение кислых и щелочных продуктов обмена; самый медленный механизм (часы, дни), но самый мощный. Буферные системы крови: (1) бикарбонатный буфер

(угольная кислота и бикарбонат натрия) – буферная система крови; (2) фосфатный буфер

(гидрофосфат и дигидрофосфат натрия) – буферная система крови, почечных канальцев, а также внутриклеточная буферная система многих тканей; (3) гемоглобиновый буфер

(восстановленный гемоглобин ННв и калиевая соль оксигенированного гемоглобина КНвО 2) – буферная система эритроцитов, самая мощная (75% общей буферной емкости); (4) белковый буфер

(амфолитные свойства белков) – буферная система крови, а также внутриклеточная буферная система.

Показатели кислотно-щелочного состояния крови

Показатели кислотно-щелочного состояния определяются эквилибрационным микрометодом Аструпа, основой которого является физическая взаимосвязь между компонентами, от которых зависит равновесие кислот и оснований в организме.

Непосредственно в крови определяются два показателя: pH, pCO 2 – остальные величины кислотно-щелочного состояния рассчитываются при помощи номограммы Сигаарда-Андерсена (современные микроанализаторы все величины определяют в автоматическом режиме). Для оценки вида нарушения кислотно-щелочного состояния в повседневной практике наибольшее значение имеют 4 показателя: pH, pCO 2 , pO 2 , BE.

Показатели номограммы Сиггаарда-Андерсена

Три золотых правила Ассоциации кардиологов США

- Изменение pCO 2 крови на 10 мм рт.ст. обусловливает реципрокное снижение pH на 0,08.

Регуляция и значение кислотно-щелочного состояния организма

Регуляция и значение кислотно-щелочного состояния организма (КЩС) – знания необходимые каждому врачу, поскольку даже небольшие изменения КЩС могут привести к смерти больного.

Что такое кислотно-щелочное состояние

Организм на 80% состоит из воды, остальную часть составляют минеральные и органические вещества, многие в растворенном виде, как ионы. Способность воды образовывать ионы водорода и гидроксильной группы, и соединятся с другими ионами приводит к изменению равновесия Н- и ОН- групп.

Если количество этих групп равное, то раствор нейтральный, при повышении Н- групп его называют кислотным, при избытке ОН- щелочным. Определить реакцию раствора можно путем измерения его РН, которое принимает значения от 0 (кислота) до 14 (щелочь). Вода считается нейтральной жидкостью с РН равной 7.

Показатели КЩС организма и их изменение

Жидкости организма могут иметь разную реакцию, так желудочный сок, который способствует расщеплению питательных веществ, имеет кислую реакцию, РН спермы щелочную. Реакция мочи, слюны может меняться в зависимости от РН крови.